JME学院青年科学家论坛是中国机械工程学会、机械工业信息研究院指导,《机械工程学报》编辑部主办,一年一度的重要学术活动。汇聚学界新锐,共话前沿科技,为青年学者搭建一个思想碰撞、学术交流的广阔平台。这场知识的盛宴将于

扫描下方二维码进入会议注册系统,完成信息填报和会议注册,请务必正确填写报名信息。 已完成注册的参会代表可登录微信小程序持续关注会议相关信息。

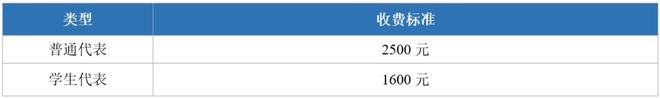

会议注册费由机械工业信息研究院开具发票,微信小程序注册报名与缴费时,请同步提交开票信息与电子邮箱。 缴费成功后会务人员根据缴费确认结果与填报信息开具电子发票,并发送至预留邮箱。 开票内容为会议费。

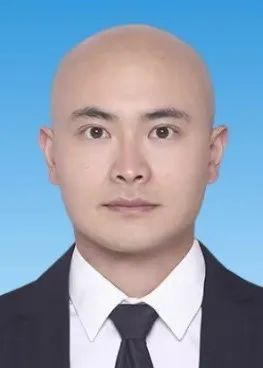

檀财旺,博士,哈尔滨工业大学长聘教授/博士生导师,先后入选哈工大青年拔尖人才(教授)、山东省青年人才、山东青年五四奖章获得者、教育部青年长江学者,哈工大青年科学家工作室学术带头人。

主要从事激光焊接、熔覆、增材制造技术研究,主持国家重点研发计划课题、山东省优青、国家自然基金青年及面上项目、国家高速列车创新中心研发计划、中国博士后基金特别资助、山东省重大创新工程、横向合作等课题。

近五年在Acta Mater、Int J Plasticity、AM、Compos B Eng等材料加工领域期刊发表学术论文100余篇,引用3000余次,授权发明专利16项,参编《中国焊接1994-2016》, 出版专著《异种金属激光焊接》、《激光-电弧复合焊接技术》两部,获省部级一等奖2项。

全球制造业正面临 “双碳” 目标压力,热塑性复合材料焊接技术成为轻量化核心手段,在航空航天、汽车等领域具有重要的应用前景。传统制造流程中,复杂结构需多部件组装,而焊接技术可实现 “整体化装配”。报告围绕热塑复合材料自身以及复合材料-金属的焊接进行了阐述,通过机械嵌合、化学键合、高分子嵌段聚合物等手段实现了高质量的焊接。

隋天一,天津大学教授,博士生导师,国家级青年人才。担任中国刀协先进切削技术分会理事,中国机械工程学会摩擦学分会青年工作委员会委员,硅酸盐学会特种陶瓷分会青年工作委员会委员;《机械工程学报》英文版《中国表面工程》《金刚石与磨料磨具工程》《JAMST》等期刊青年编委。主要从事硬脆材料高性能制造技术及其极端工况服役性能研究,主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上项目、青年项目、天津市自然科学基金重点项目以及航空航天技术攻关等各类课题二十余项,成果应用于多型号装备。

陶瓷基复合材料服役环境恶劣,表面结构特征复杂,加工表面对于服役性能影响显著。本报告针对陶瓷基复合材料表面评价困难问题提出了表面多级评价体系,开展了陶瓷基复合材料磨削特性研究,探究了不同工况下材料的摩擦学服役特性并分析了其摩擦磨损机理。

骆彬,西北工业大学长聘教授、博士生导师,获评国家级青年人才,兼任陕西省重点实验室副主任、中国图学会智能工厂专业分会委员,长期从事航空宇航高性能装配与测试领域研究工作,主持国家重点研发计划课题、国家自然基金面上、国家04专项任务、国防基础科研任务等项目,发表论文50余篇、授权国家发明专利30余件,相关成果在多种航空重大型号中工程应用,获国家科技进步奖二等奖1项(第7)、陕西省自然科学一等奖1项(第4)。

围绕航空复合材料/金属等复合叠层结构制孔、连接装配过程,探究孔周区域加工损伤形成机理,开展其在拉伸、湿热、微动等载荷下损伤演变规律,支撑该类结构高可靠长寿命连接工艺提升。

张洋,大连理工大学教授,国家级青年人才,从事高端装备构件智能制造中精密测控理论与技术研究,聚焦跨尺度几何特征精密测量、复杂工况形性状态感知、多尺度特征视觉检测、复杂装配构件形性调控等研究。主持国家重点研发计划项目课题等项目/课题10余项。在IEEE T IND INFORM、MECH SYST SIGNAL PR、J MANUF SYST 等权威期刊发表SCI/EI论文60余篇,授权发明专利20余项,担任《机械工程学报》等期刊青年编委等。相关成果在上飞公司、北京卫星制造厂等航空航天单位重点型号中进行了应用验证,服务国家高端装备精密加工与高性能装配。

发展大型复合材料构件的智能制造技术对我国新一代装备研制具有重要意义。报告聚焦复材加工刀具参数精准测量与大型复材构件装配测控难题,介绍融合激光、视觉等多源信息的几何参量测量与感知方法。结合典型航空构件应用,验证了相关技术在刀具参数检测、复材构件装配质量预测中的有效性,支撑构件制造精度与效率的提升。

陆一凡,哈尔滨工业大学教授,博士生导师,入选哈尔滨工业大学青年拔尖人才计划,中国科协青年人才托举工程计划。主持、参与国家自然科学基金、国家重点研发计划等各类科研项目20余项。以第一作者、通讯作者发表SCI检索论文30余篇,出版学术专著《空天智能结构系统设计及控制》1部,以第一发明人授权国家发明专利20余项,获国家部委科技进步一等奖1项。主要研究方向为:智能材料与结构系统主动控制,多功能机械超材料设计与应用。

压扭耦合超结构因其独特的扭转自由度,在缓冲吸能与减振隔振等领域展现出卓越的性能。然而,受限于一体化制造方式,此类结构通常存在力学响应不可逆、可重复性差、功能单一等限制。为突破上述瓶颈,提出一种基于离散化组装策略的多维手性复合材料结构体系,通过模块化设计与可控组装,实现了结构刚度的可编程调节,显著提升其在多场工况下的缓冲吸能与隔振能力。同时,得益于其单元构型的手性设计与拓扑重构能力,可实现多模态转换,使其具备机械编码、拓扑切换、力学响应可编程等功能,为未来形状可重构器件、自适应响应系统及数字信息加密元件的开发提供了新的路径。

朱姝,东华大学,研究员、博导,被授予“东方英才”(青年)、江苏“双创”人才、中国商飞C929“特聘专家”等。十多年扎根航空级热塑性复合材料研究,开发了热塑复材在航空、高端医疗和新能源汽车等领域可实现大规模应用的高效成型新技术路线余篇,授权国家发明专利29项,获省部级一等奖3次。与央企合作建立航空热塑板材批产能力,正在进行中国商飞PCD和材料鉴定;感应焊接技术被列为中国商飞前瞻性技术并进入产业化验证通道;开发CF/PEEK医用瞄准架产品并实现销售。

航空领域对轻量化、高性能材料的需求,让碳纤维增强热塑性复合材料(如CF/PEEK、CF/PPS)备受关注。团队面向国家战略需求,突破高效低成本制造技术瓶颈,率先开发全流程国产化技术体系:攻克低孔隙率板材制造(孔隙率0.5%,层间剪切强度提升85%)、30秒无褶皱冲压成型及高强感应焊接(接头强度42MPa超国际水平)三大核心技术;CF/PEEK复材性能全面对标航空标准,技术已获中国商飞7个项目支持,并建成国内首条量产线并拓展至医疗骨科器械、汽车领域,填补国内高端热塑复材自主化空白。

赵天,北京理工大学先进结构技术研究院特别研究员/长聘副教授,博士生导师,主要从事高性能热塑性复合材料焊接、增材制造等研究。担任SAMPE学会大陆分会常务理事,中国复合材料学会青工委、航空专委会、船舶与海洋工程专委会委员,《Materials》《航空材料学报》、《材料工程》期刊青年编委。主持国家自然科学基金面上项目、航空科学基金、XX3重点项目课题、航天基础科研究项目群等项目,入选“博士后国际交流计划”人才引进项目,以第一/通讯作者身份发表SCI论文30余篇,申请/授权国家发明专利18项,参编标准6项,出版英文编著1部,研究成果成功应用于欧洲复合材料项目“Clean Sky 2”,支撑了世界首个全热塑性复合材料飞机舱体结构的研制。

近年来,高性能热塑性复合材料在航空航天等高端装备领域的应用占比迅速提升。然而,在服役过程中,复合材料结构不可避免会受到不同程度的损伤。本研究基于热塑性复合材料自身特性,提出了基于超声焊接的损伤结构快速修复技术,探究了焊接时间对修复质量的影响规律,评价了修复结构力学性能,为热塑性复合材料结构的修复提供了新的技术支撑。

报告题目:面向SiCf/SiC陶瓷基复合材料高效精密制孔的高锋利长寿命钎焊金刚石套料钻研制

钱宁,南京航空航天大学机电学院特聘副研究员,硕士生导师,主要从事航空航天难加工材料关键零部件高效精密加工技术研究。主持国家自然科学基金青年项目、装备预研共用技术课题等科研任务多项。发表学术论文50余篇,授权发明专利10余件。研究成果曾获江苏省科学技术二等奖等奖励。现为全国工业和信息化系统先进集体“航空航天先进制造技术团队”的核心成员,同时入选江苏省第七期“333工程”第三层次人才培养工程、中国科协青年托举工程等,还担任《Chinese Journal of Mechanical Engineering》期刊青年编委。

SiCf/SiC陶瓷基复合材料在航空航天热端零件中具有重要的应用前景。SiCf/SiC陶瓷基复合材料具有高硬度和强度,是典型难加工材料,其微小孔系在加工过程中存在着出口崩边严重、精度差和工具磨损快等挑战。对此,研究团队研制了高锋利长寿命钎焊金刚石套料钻,通过软质基体与多层金刚石磨粒交替钎焊,在加工过程中随着基体被磨耗逐渐使磨粒出露,而保持套料钻高锋利性和长寿命。相比于单层电镀套料钻,其寿命提高67%,同时能够显著降低加工力,提高制孔孔径一致性。

韦兴宇,哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所副研究员,入选2022年度博士后创新人才支持计划、2024年度科技智库青年人才计划和首届黑龙江省青年科技人才托举工程。为实现航天器结构减重、增加有效载荷和提高结构可靠性的设计目标,长期致力于先进复合材料结构轻量化设计及力学机制的研究,研究获得国家自然科学基金青年项目、黑龙江省重大科技成果产业化专项课题的资助,以第一/通讯作者在《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》、《Composites Science and Technology》、《Mechanics of Materials》等复合材料结构、固体力学等领域重要学术期刊发表论文十余篇,授权国家发明专利7项,荣获2023年度黑龙江省技术发明一等奖(排三)。

传统六边形构型的碳纤维复合材料蜂窝芯子由于面内刚度过高和马鞍状弯曲变形,在弯曲赋型成夹芯壳的过程中面临与工程曲面失配和结构损伤破坏的挑战。本研究利用曲壁化设计来克服传统直壁蜂窝的变形限制,实现了典型变形形式的精确调控,通过建立弯曲大变形理论,结合有限元建模与实验验证,分析了不同面内力学性能的碳纤维复合材料蜂窝弯曲行为特性。结果揭示了蜂窝变形与目标曲面失配/适配时的力学响应和损伤演化过程,评估了曲壁碳纤维蜂窝芯夹芯结构的承载能力,阐明了蜂窝壁曲率对夹芯结构失效模式的影响规律,为设计高承载、变形可控的碳纤维复合材料蜂窝提供了新途径。

周何乐子,华中科技大学副教授,博士生导师,入选华中科技大学华中卓越学者,武汉英才。主持、参与国家自然科学基金、国家重点研发计划等各类科研项目20余项。以第一作者、通讯作者发表SCI检索论文30余篇,以第一发明人授权国内外发明专利及软著10余项,获省部级科技进步一等奖2项。主要研究方向为:复合材料液体成型工艺调控、复合材料结构/功能一体化成型。

复合材料液体成型工艺(LCM)调控面临双重挑战:国外仿真软件垄断且复杂构型模拟能力不足,传统监测手段难以感知厚截面内部状态且干扰树脂流动。本团队通过理论建模与传感技术创新,开发了三维复杂流动的自主仿真系统及基于柔性传感器的嵌入式监测系统,实现了大型复杂构件充填状态的高保真仿真及在线监测。

会议期间大连正值旅游高峰期,往返车票及酒店房源十分紧张,请参会代表提前规划行程,预订车票/航班及酒店房间,如需住宿,请在会议小程序的“酒店预订”模块中完成酒店预订。

论坛赞助单位、参展单位、支持媒体征集中,欢迎相关单位、机构、企业成为论坛赞助单位、参展单位、支持媒体。 请有意者与会议联系人联系。

JME学院是由《机械工程学报》编辑部2018年创建,以关注、陪伴青年学者成长为宗旨,努力探索学术传播服务新模式。

有一种合作叫做真诚,有一种发展可以无限,有一种伙伴可以互利共赢,愿我们合作起来流连忘返,发展起来前景可观。关于论文推荐、团队介绍、图书出版、学术直播、招聘信息、会议推广等,请与我们联系。

感谢关注我们!我们《机械工程学报》编辑部将努力为您打造一个有态度、有深度、有温度的学术媒体!